Содержание

нанайцы

НАНА́ЙЦЫ (устаревшее — гольды), народ в Российской Федерации, населяющий главным образом берега нижнего течения реки Амур (Хабаровский край (см. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ), 11 тыс. чел.). Небольшая группа нанайцев живет в Китае (2 тыс. чел.), в междуречье Сунгари и Уссури. Общая численность в Российской Федерации — 12 тысяч человек (2002). Наряду с общим этнонимом, для отдельных территориальных групп применялись свои названия. Киле живут в Нижнем Приамурье, у них в большей степени заметны следы эвенкийского происхождения. Акани живут в междуречье Сунгари и Уссури (Китай). Нанайцы относятся к байкальскому антропологическому типу с небольшой примесью северного китайского антропологического компонента.

Нанайский язык относится к южной (маньчжурской) подгруппе тунгусо-маньчжурских языков. Он содержит элементы общетунгусской и маньчжурской лексики, реликты древнеалтайских языков, в нем прослеживается влияние фонетики корякского языка, незначительная доля китайской лексики. Значительная часть нанайцев говорит на русском языке. В 1931 был разработан нанайский алфавит на основе латинской графики, в 1936 письменность была переведена на кириллицу.

До начала 20 века, несмотря на распространение православия, в верованиях нанайцев главное значение имело шаманство (см. ШАМАНСТВО). В этногенезе нанайцев участвовали как потомки древнего аборигенного населения Приамурья, так и различные тунгусо-маньчжурские группы. Как единая общность нанайцы сформировались относительно поздно. С 17 веке они были известны как гольды (см. ГОЛЬДЫ), внутри которых выделялись этнические группы нанай, киле и акани. Наряду с этим существовало разделение на верховых и низовых нанайцев, границей между которыми служило устье реки Хунгари. В 19 веке гольды были наиболее крупной тунгусоязычной народностью, которая вела оседлый образ жизни. С середины 19 века через товарный обмен интенсифицируются связи с русскими, что способствовало процессу переселения нанайцев с притоков на берега Амура. По данным переписи 1897 года в России жило около пяти тысяч нанайцев. В 20 веке наряду с исконными формами хозяйства — рыболовством и охотой начали развиваться животноводство и земледелие.

Традиционная экономика нанайцев носила комплексный характер, но, в зависимости от расселения, значимость отдельных хозяйственных составляющих менялась. В амурских селениях, ведущей была добыча проходной рыбы лососевых и осетровых пород. Нанайцы, живущие по притокам Амура, в большей степени занимались охотничьим промыслом, уходя за пушным зверем на сотни километров в тайгу. Атрибутика нанайской охоты имеет общесибирские черты. Для нанайцев характерен собачий транспорт амурского типа, специализированные лодки для разных типов водоемов.

Традиционный костюм нанайцев состоит из широкого халата кимонообразного кроя с правосторонним запахом, который носился с поясом, штанов, ноговиц и невысокой обуви. В качестве основного материала для шитья могла использоваться рыбья кожа, шкуры зверей, часто различные материалы комбинировались. У нанайцев преобладала рыбная пища, дополняемая мясом и продуктами растительного происхождения (зерно, овощи, ягоды). Широко распространена консервация рыбы способом вяления.

Орнаментальное искусство нанайцев

Острие воображенья –

Мой волшебный яоко.

Мысль – до головокруженья

Улетает далеко.

И дыханья не хватает,

И не знаю до сих пор,

Как на шкурах проступает,

Появляется узор.

Силуэт дракона, тигра,

Птицы, травы, дерева…

Я пока что не постигла

Ложь и правду волшебства.

А пока я постигала,

Очутился далеко,

Сотворил чудес немало

Мой чудесный яоко.

Вижу я на рыбьих шкурах

Очертанья сопок хмурых,

Утки плюхнулись на плёс,

Рыбка в озере играет,

К Древу жизни подбегает

С молодым лосёнком лось…

Я склонилась над узором,

Занята извечным спором,

И понять мне нелегко:

Я ли это рисовала

Или дремлющий устало

Мой волшебный яоко?

Анна Ходжер

Слово «нанай» растолковывается как «на» — земля, «най» — человек, человек земли. В прошлом нанайцы были известны в литературе на русском и других европейских языках как гольды.

Орнамент нанайцев имеет долгую историю развития, его истоки уходят в эпоху неолита.

Многие века орнамент для нанайцев служил не столько декоративным средством, сколько древней знаковой системой, концентрирующей в себе широкие знания всех предшествующих поколений о мире и обществе.

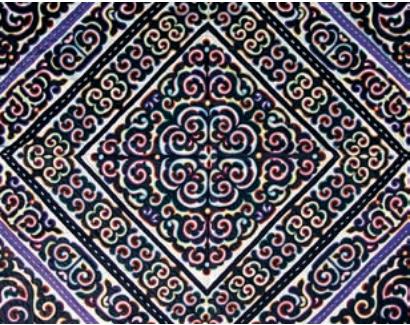

По характеру и содержанию элементов орнамент нанайцев можно разделить на три основные группы: геометрический, растительный и спирально-ленточный.

Геометрический орнамент нашел применение на изделиях из бересты, в плетении из лозы и ткани, в резьбе по дереву.

Геометрический орнамент. Фрагмент ковра. Ткань, аппликация, вышивка.

Растительный орнамент тоже мало распространен. Модификации его достаточно ограничены. Как правило, композиция строится на мотиве бесконечно бегущей тонкой линии, ответвления которой оканчиваются трилистником. Исполняются эти простые изящные узоры исключительно в технике вышивки и используются только в декорировании повседневной одежды.

Растительный орнамент. Чулки на вате «доктон». Ткань, аппликация, вышивка.

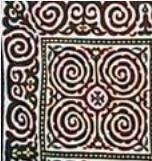

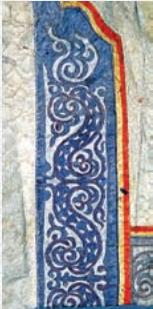

Основу же амурского орнаментального искусства составляют спирально-ленточные мотивы, которые, в свою очередь, можно классифицировать на абстрактные и зооморфные. Двух одинаковых композиций найти невозможно. При всем многообразии видов орнамента, бесчисленном количестве его мотивов и композиций образованы они предельно малым числом элементов. Основными элементами нанайского орнамента являются спираль, зооморфные изображения и узкая лента или линия. Спираль присутствует везде, на предметах любого назначения и в любом материале. Любовь к этому орнаментальному элементу, конечно, вызвана не столько причинами эстетического свойства, сколько очень важным для мировоззрения амурских жителей каноном.

Спирально-ленточные мотивы. Ткань, аппликация, вышивка.

Вторым элементом нанайского орнамента являются зооморфные образы. Изображение зверей, птиц, рыб вплетены в основную канву спирально-ленточных узоров столь искусно, что вычленить их общей композиции невозможно. Почти всегда они стилизованы, но при этом сохраняют характерные движения, позы и характеры животных, зафиксированные тонкой наблюдательностью художника – исконного лесного жителя – охотника и рыболова. Следует отметить одну важную художественную особенность изображения животных в нанайском орнаменте. В большинстве случаев художник рисует их профильный силуэт. Это относится к изображению птиц (кроме орла), лесных животных (оленя, изюбра, зайца, соболя и т.д.), рыб. Мелкие представители фауны – пресмыкающиеся и насекомые (ящерицы, лягушки, пауки, черепахи, стрекозы, бабочки и др.) – фиксируются взглядом художника сверху, как бы распластанными.

Зооморфный орнамент. Ткань, аппликация, вышивка.

Третьим элементом, выполняющим, чаще всего, функцию объединения элементов в единую, целостную систему, законченный мотив, является узкая лента или линия. Лента, придает нанайскому орнаменту очень важное, определяющее качество – непрерывность.

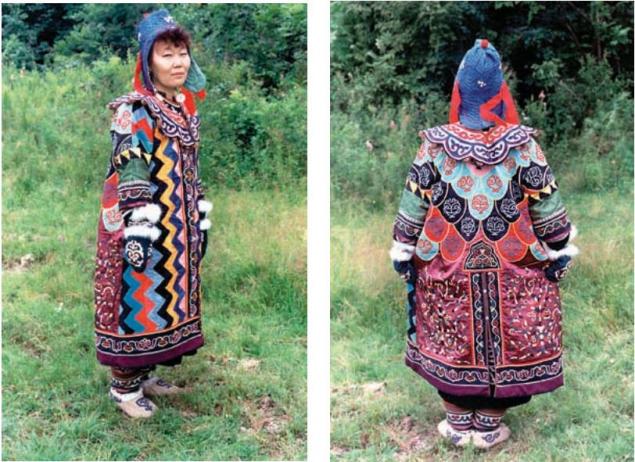

Следует особо выделить композицию свадебного халата «сикэ» и композицию халата из кожи рыб «амири.» Особенностью этих видов одежды является, неизвестное в искусстве других народов, расположение основной орнаментальной композиции на спинке изделия.

Халат женский свадебный сикэ. Ткань, аппликация, вышивка.

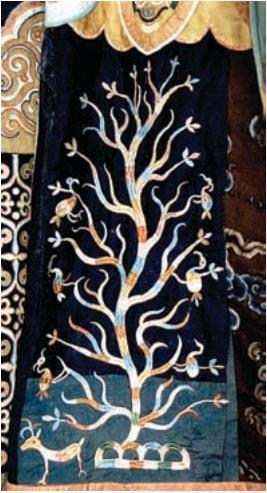

В композиции спинки свадебного халата «сикэ», как правило, выделяются две орнаментальные зоны, разграниченные по горизонтали. Верхняя половина заполняется мозаикой из разноцветных тканей в форме чешуек, ромбов, полос, внутри которых вышиваются различные элементы орнамента: зооморфные и бессюжетные спирально-ленточные. А нижние полы халата заполняются двумя симметричными изображениями Родового Древа.

Халат женский свадебный. Фрагмент. Ткань, вышивка.

Халат женский свадебный сикэ. Ткань, аппликация, вышивка.

Наглядным примером действия основных принципов композиционного построения в нанайском искусстве является праздничный халат из кожи рыб «амири», который входил и в комплект свадебного костюма. Композиция спинки этого халата находится в точном соответствии с его конструкцией. По всем конструктивным срезам – плечевым, боковым, пройме и подолу – проходят орнаментированные полосы контрастного к основному полю цвета, создавая своеобразную раму для основной композиции орнамента.

Фрагмент халата женского праздничного амири. Рыбья кожа, аппликация, вышивка.

Полосы орнамента халата «амири», закрывающие все швы и крайние срезы изделия, замыкают одежду, делают ее непроницаемой для злых духов, создают особый микромир, коим и является традиционный костюм каждого этноса.

Цветовые решения всегда подчиняются неписаному правилу: цвет должен способствовать выявлению орнамента и обогащению эмоционально-художественной образности произведения.

Халат женский. Рыбья кожа, аппликация.

Одна из самых художественно и интеллектуально насыщенных форм традиционной культуры нанайцев — комплекс свадебного костюма. По глубине семантики, богатству декоративного убранства, сложности и масштабности образа нанайский свадебный костюм – явление уникальное. Дело в том, что костюм юной нанайской невесты с головы до пят был воплощением внешнего облика и внутренней сущности грандиозного по силе и космического по масштабу мифологического существа – Дракона. Это – самый значительный и могущественный образ нанайской мифологии. Он синтезирует в себе две главные природные стихии: водную-земную и огненную-небесную, являясь, таким образом, Богом планеты. Кроме этого, Родовое древо, вышитое на спинке свадебного халата «сикэ» олицетворяет Мировое древо жизни и выражает идею трехъ-ярусной вертикальной структуры Мироздания. Верхняя часть изображения принадлежит небесной сфере. Свидетельством этому служит цветок или стилизованное изображение солнца, венчающее древо, и птицы на ветвях – души будущих детей невесты. Ствол и ветви соответствуют земному пространству и символизируют прочность и древность рода, а корни — подземному миру «буни», миру предков.

Фрагмент подала женского свадебного халата Сикэ

Халат женский свадебный. Фрагмент подола спинки. Ткань, вышивка.

Ключевым символом приамурской мифопоэтической традиции, кроме рассмотренных выше Дракона и Мирового Древа, является образ птицы. Птица выступает и как тотем некоторых нанайских родов, и как помощник шамана и как символ души не родившихся еще детей, она – знак Неба, Верха в структуре Мироздания. У основания Древа Жизни, всегда изображались два лесных копытных животных. Вероятно, олени или лоси. Копытные животные – представители Среднего, земного мира и должны располагаться у ствола дерева.

Кроме птиц и оленей в орнаментально-сюжетный комплекс Родового Древа на свадебном халате сикэ входили изображения животных Нижнего мира, подземного и подводного: лягушки, рыбы, змеи, ящерицы и др. Они располагаются в корнях Древа Жизни, в овалах, образованных переплетениями корней. Эти изображения фиксируют третий уровень пространственно-временной структуры Мироздания.

Свадебный обряд.

К свадебному обряду готовились заранее. Свое приданное девушка вместе с матерью или бабушкой начинала шить сразу, как только усваивала уроки вышивки. Множество узоров, вышитых на кусочках ткани, складывалось в берестяные коробочки. Халатов, в которые невеста облачалась в день свадьбы, должно было быть не менее пяти, и надевались они один на другой. Верхний свадебный халат орнаментировался особенно богато.

Наряд невесты дополнялся оригинальной шапочкой и расшитой узорами обувью — унтами.

Нарядный воротник из тяжелого шелка с аппликацией или вышивкой, с отделкой мехом, металлическими подвесками или бусами служит декоративной деталью к свадебному халату. Поверх халата передник с металлическими подвесками-оберегами (три килограмма). Последним надевается красивое серебряное украшение. Все действие сопровождаются песнями на нанайском языке.

В последние десятилетия свадебные нанайские халаты шьют, как правило, из шелка, но еще в начале XX века их изготавливали из рыбьей кожи.

Халат амири женский и на девочку. Рыбья кожа, аппликация, вышивка.

И сейчас на халатах орнамент, состоящий из соприкасающихся друг с другом крупных полукружий. Он символизирует рыбью чешую. Это панцирь так же защищает девушку от злых духов, что нередко норовят напасть исподтишка.

Не менее заботливо украшалось свадебное одеяние жениха. Ярким, красочным орнаментом покрывался весь костюм.

Халат мужской. Ткань, вышивка.

Мать и сестры заблаговременно, прилагая все свое умение, готовили художественные детали орнамента к наряду сына и брата. Они нашивали их на шелковый короткий халат с разрезами по бокам, выделяя и подчеркивая красоту вышитых узоров орнамента умело подобранными узенькими кантами и разными по ширине полосками из однотонных цветных тканей. Не менее нарядными были и ноговицы и богато орнаментированный широкий праздничный пояс.

Рукавицы женские и ноговицы мужские. Ткань, вышивка.

Шапка с вышитым верхом и унты с меховой мозаикой довершали убранство жениха.

В отличие от костюма с символическими узорами, в который невеста наряжалась только раз в жизни, наряд жениха извлекался из сундука от случая к случаю.

После третьего визита к будущим родственникам родители жениха возвращались домой и начинали готовить свадьбу.

Мужская одежда.

В день отъезда невесте заплетали волосы и особым способом укладывали на голове, ровным пробором делили на две части, в прическу вплетали три полоски материи — две черные и одну красную.

Невеста просила благословения родителей, прощалась с подругами. Мать и отец собирали ее огниво, кресало и трут, чтобы разжечь собственной огонь. Отец давал ей копье, чтобы отпугивать духов, которые попробуют помешать ей в супружеской жизни.

Она шла, расчищая дорогу копьем, и никто не мог преступить ей дорогу…

Жених встречал ее у своего дома, и — новые ритуалы.

Информация взята из книги А.С. Киле. Искусство нанайцев: вышивка, орнамент. Традиции и новации. Из интернет-источников.

Спасибо за внимание!

Традиционная одежда нанайцев

Традиционная одежда

Традиционная нанайская одежда имеет общеамурские соответствия и состоит из широкого халата кимонообразного покроя с правосторонним запахом, штанов, ноговиц и невысокой обуви. Нанайцы изготавливали одежду и обувь из рыбьей кожи, шкур животных, волокон конопли или крапивы. Использовались и ткани: шелк и парча для нарядной, праздничной одежды, более простая материя – для повседневного платья.

Нанайский мужской костюм.

Нанайский мужской костюм.

Мастерица Р.Г. Баранова

Мужская повседневная одежда состояла из нижнего и верхнего плечевого белья (штаны пэру, рубашка энгэрэгдэ, ноговицы гаро), обуви и головного убора. Верхней плечевой одеждой служил халат, скроенный в виде кимоно. Существовало несколько разновидностей этой одежды:матерчатый халат без подкладки покто, с подкладкой капчима, зимний халат на ватной подкладке хукту, одинарный халат из рыбьей кожи амири. Мужской повседневный халат был выше колен и не мешал при ходьбе. Летом мужчины иногда вместо халата надевали короткую безрукавку кандял.

Головным убором летом служила берестяная коническая шляпа талома апу. Изготавливали ее из куска пропаренной бересты. Шляпа на голове крепилась с помощью двух тесемок. Этот головной убор был характерен для всей тихоокеанской культуры. В хорошую погоду мужчины предпочитали ходить с непокрытой головой. Зимой носили меховые шапки элдумэпсэ.

Обувь, сшитая из рыбьей кожи, называется согбома ота, из обработанных шкур животных – нантама ота. Обувь из рыбьей кожи отличалась хорошей теплоизоляцией. Для прочности использовали кожу с чешуей. Зимой в обувь вставляли подстилку из травы наокта. По покрою обувь нанайцев разделялась на два типа – амурскую и тунгусскую. Для амурского типа характерно наличие высокой головки, которая выкраивалась вместе с подошвой и пришивалась к основе обуви. Голенище имело разрез, сдвинутый вправо, что позволяло обернуть его вокруг ноги и сверху обмотать лентой. На Куре, Урми, Горине большее распространение имел тунгусский покрой: голенища шились из трех полос камуса – прямой передней и трапециевидных боковых. Верхняя часть голенища оторачивалась мехом рыси.

Женская повседневная одежда имеет некоторые особенности. Женские халаты длиннее мужских, а штаны были двух типов: для замужних и незамужних женщин. Штаны для незамужних женщин выкраивались вместе с нагрудником, который на поясе стягивался шнурком. Нагрудник закрывал грудь. У замужних женщин нагрудник закрывал только нижнюю часть груди для удобства при кормлении грудных детей.

Праздничная одежда отличается от повседневной качеством выделки и украшениями. Халаты из шелка называются сэурэм тэтуэ, гоксим тэтуэ. Распашной халат ачато с прямым разрезом спереди посередине надевался женихом в день свадьбы и во время больших праздников. Обязательным дополнением праздничной мужской одежды является пояс омол шириной 10-15 сантиметров и длиной 3-4 метра. Им обертывались 2-3 раза и оставляли свободно свешивающиеся орнаментированные концы.

Во время праздников женщины надевали орнаментированные ноговицы и запашные халаты. Их особенностью было наличие пришивного или съемного воротника монгосоко. Пришивные воротнички были стоячими, часто на них имелась опушка из меха колонка или белки. Особый интерес представляет женский свадебный халат сикэ. Он шился из кожи сазана, богато орнаментировался.Верхняя часть спинки халата была покрыта орнаментом в виде рыбьей чешуи. Каждая чешуйка, в свою очередь, орнаментировалась изображениями животных, птиц, земноводных, рыб. Нижняя часть халата отделялась от верхней полосами. На каждой из ее половинок имелось изображение родового дерева. Нанайские женщины украшали себя браслетами сидэри, кольцами хонякан и серьгами хойпо из серебра и меди.

Погребальная одежда почти не отличалась от повседневной. Ее лишь шили специальным швом, «на живую руку», чтобы покойник не мог вернуться в мир живых. Иногда умерших обряжали в свадебную одежду, но халат подпоясывали лентой белого цвета. Обязательной принадлежностью погребального костюма был нагрудник, у женщин в виде трапеции, у мужчин – многоугольника. В центре нагрудника пришивалась бусина, через которую покойник якобы дышал, принимал пищу.

Промысловая одежда отличалась от повседневной. Халат из рыбьей кожи или хорошо выделанной шкуры лося был распашной, правопольный, со скошенным срезом запашной полы, которая застегивалась на боку на три пуговицы. Во время преследования зверя вместо халата надевали короткую куртку из шкуры изюбра. Поверх одежды охотник надевал передник с закругленной нижней стороной. Охотничий головной убор состоял из наушников сиаптун, шлема из белой материи гармасун, концы которого спадают на плечи и спину, прикрывая шею от попадания снега, и шапочки корбочи (порогдан), украшенной хвостом белки, соболя или колонка.

Традиционная одежда нанайцев подразделялась на мужскую, женскую и детскую. Незначительные различия были связаны с ее длиной, наличием и отсутствием боковых разрезов, количеством и характером отделки. Полностью комплексы нанайской традиционной одежды включали плечевую верхнюю и нижнюю (халаты, куртки, рубахи, жилеты, шубы), поясную верхнюю и нижнюю (штаны, ноговицы, передники, юбки), дополнительные элементы (воротники, шарфы, нагрудники, пояса, наушники, нарукавники, рукавицы) головные уборы, обувь. Общее название одежды разнилось, в зависимости от места проживания нанайцев. Так, у среднеамурских нанайцев тэтуэ, у сикачи-алянских — тэту, бикинских — тупу, урмийских -тэдьгэл. Женщина-мать разработала специальный покрой детской одежды, удобной и комфортной. Несмотря на суровые зимы, дети одевались легко, т.к. имели холодовую выносливость.

Традиционную одежду шили из рыбьей кожи, шкур оленя, лося, нерпы и ровдуги. Еще до XVII в. у китайцев и маньчжуров, позже у русских в обмен на пушнину приобретали ткани. Мужские и женские халаты из рыбьих кож и ткани делали широкими, левую полу двойной ширины застегивали на правом боку. Летние шили одинарными или на подкладке, зимние (тканевые) подбивали ватой. Женская одежда отличалась большей длиной и наличием орнаментов на концах рукавов, вокруг шеи, по низу подола.

Материал халата — кожа кеты — подчеркивает роль рыболовства в экономике нанайцев. Одежда подобного типа всегда богато украшалась растительным, геометрическим и зооморфным орнаментами. Последний располагался чаще всего на спинной части халата и, согласно представлениям нанайцев, защищал от злых духов, способствовал благополучию и плодородию женщины. Халаты из рыбьей кожи являлись обязательной частью приданого невесты. Зимняя — из ценных мехов — была доступна только женщинам из зажиточных семей. Мужчины, отправляясь в дорогу зимой на нартах, надевали шубы из оленьего меха, а сверху — юбку из нерпичьих шкур. Нижняя одежда мужчин и женщин состояла из коротких штанов (пэру) и ноговиц (горон) из ткани на вате. Мужские длинные ноговицы из камусов лосей и оленей подвязывали ремнями к поясу на талии. Под халат женщины надевали длинные, до колен, нагрудники из ткани или ровдуги с вышивкой в верхней части и металлическими подвесками внизу.

Промысловая одежда охотника: куртка из шкур молодняка крупных животных, летом — халат, безрукавка, передник-фартук и маленькая шапочка с султаном из беличьего хвоста или фигурного узла. Ее надевали на белую тканевую накидку-шлем, закрывавшую голову, шею и плечи. Летнюю промысловую одежду рыбака изготовляли из рыбьей кожи. До середины XIX в. поверх халата надевали юбки из того же материала. Головные уборы мужчин и женщин зимой — тканевые на вате или меховые, капорообразной формы, летом — берестяные плоскоконические шляпы.

Обувь амурского типа — поршневидную и тунгусского типа — башмаковидную для лета делали из рыбьей кожи, лосиной ровдуги, а для зимы — из нерпичьих шкур, лосиных камусов. В поршни из рыбьей кожи, которые надевали, отправляясь на подледный лов, вкладывали многослойные стельки из травы. Для обуви из лосиных камусов и шкур изготавливали меховые чулки. Мужские и женские украшения обычно покупали. Среди них браслеты, в том числе ножные (их надевали маленьким детям в качестве оберегов), кольца и серьги в крыльях носа либо носовой перегородке носили только женщины.

| |

||

|---|---|---|

| Быт |  |

|

| История и происхождение |

||

| Общие сведения | ||

| Одежда |

Традиционная одежда |

|

| Персоналии | ||

| Религия | ||

| Фольклор | ||

| Язык | ||

| Фотогалерея | ||

| Нанайцы – коренной малочисленный народ Северо-Востока Российской Федерации | ||

Куклы в народных костюмах №87. Нанайский костюм

Анонс 87 выпуска

Куклы в народных костюмах №87. Нанайский костюм. (Хабаровский край). Выходит после запорожской казачки.

Ожидаемая дата выхода номера в России — 15 мая 2015. Кукла ВЫШЛА.

Старое название нанайцев — гольды. 5 месяцев в их календаре носят названия рыб, что говорит о важности рыбного промысла этого народа. Развито шаманство, культ природы. Слово «нанай» растолковывается как «на» — земля, «най» — человек, человек земли.

Нанайцы — коренной малочисленный народ Дальнего Востока Хабаровского края, проживающий по берегам Амура и его притоков.

Традиционная одежда нанайцев — халатообразная. Верхней плечевой одеждой служил халат, скроенный в виде кимоно. Существовало несколько разновидностей этой одежды.

Фото куклы:

Куклы в народных костюмах №87. Нанайский костюм. (Хабаровский край). Фото куклы. Свадебный халат — сикэ. Он был распашным, в то время как остальные нанайские халаты имели запах на левую сторону. Изначально сикэ шили из кожи сазана. Позднее для его изготовления стали использовать шелк, парчу и прочие привозные ткани. В украшении халата появился особый орнамент в виде овальных чешуек, которые имитировали традиционную рыбью кожу. Каждую чешуйку кроили отдельно из материала красного, зеленого и черного цвета и обшивали белой или черной каймой.

Сикэ — праздничный халат из рыбьей кожи. Нижняя часть халата зрительно

отделялась от верхней двумя широкими белыми полосами. На полах во всю ширину вышивали родовое дерево сикэ мо. На его ветвях среди листьев вышивали маленьких птичек — чоко. По представлениям нанайцев, это души, ожидавшие рождения. Переселившись в тело женщины, они воплощались в ее детях. Под деревом располагалось вышитое изображение промысловых животных — оленя, изюбра, кабарги, а вокруг них — рисунки птиц и пресмыкающихся.

Основная особенность праздничных нанайских женских халатов — съемный или пришивной воротник. Съемные кроили по нанайскому или маньчжурскому типу. Нанайские — сини нанайнти — делали в виде трапеции с вырезом для шеи. На грудь выступали лишь его кончики, основное же полотно лежало на спине, защищая тело в холод от ветра, а летом — от мошки.

Нанайский традиционный костюм сложился в глубокой древности. Веками он подвергался влиянию традиций других амурских народностей — китайцев и маньчжур. При этом нанайцы сохранили облик собственного комплекса одежды, бытующего и в наши дни.

Детали костюма куклы:

Сикэ — праздничный халат из рыбьей кожи.

Рукава украшены стилизованными изображениями птиц. В верхней части каждая

чешуйка декорирована нанайским узором.

Обувь куклы и полы халата. Нанайская мужская и женская обувь отличалась лишь отделкой.

Головной убор, вид сбоку. Костюм дополняли головным убором. Летом носили мягкие фетровые шляпы с загнутыми вверх полями или конические берестяные шапки с орнаментальной аппликацией рыбьей кожи и крашеной бересты.

Головной убор со спины (снизу видна лысая голова куклы).

Обувь куклы — шитая. Та обувь нанайцев, которую шили из рыбьей кожи, имела общее название согбома ота. Она обладала хорошей термоизоляцией и непромокаемостью.

Традиционный криволинейный нанайский орнамент также называют спирально-ленточным. Его основу составляют спирали. Их модификации безграничны — от простых небольших улиток до сложных розеток со множеством завитков и ответвлений.

В спирально-ленточные композиции вышивальщицы вписывают стилизованные рисунки животных. Все звери, рыбы и птицы, кроме орла, изображаются в профиль, а ящерицы, лягушки, черепахи и все насекомые — распластанными, словно взгляд падает на них сверху.

Завершающим элементом нанайской вышивки служит узкая вышитая лента, объединявшая все детали в одну композицию. Это отражало мировоззрение нанайцев, для которых непрерывность была философским понятием, связанным с земной и загробной жизнью, циклами времен года

и мирозданием в целом.

В вышивках повседневной одежды иногда использовали растительный орнамент. Как правило, он представлял собой тонкую бегущую линию с ответвлениями, заканчивавшимися трилистниками.

До прихода русских нанайцы изготавливали одежду и обувь из рыбьей кожи, шкур животных, волокон конопли или крапивы.

Головным убором нанайцев летом служила берестяная коническая шляпа. Зимой надевали наушники сиаптун, а поверх них — теплую меховую шапку элдумэпсэ, подбитую мехом соболя или белки.

Обувь из рыбьей кожи собгома ота отличалась хорошей теплоизоляцией. Для прочности использовали кожу с чешуей. Зимой в обувь вставляли подстилку из осоки.

Нанайские мастерицы умело используют различные приемы обработки рыбьей кожи, бересты, меха, других материалов. Три основных способа нанесения орнамента: тиснение, резьба и аппликация.

О коллекции Куклы в народных костюмах.

Далее в серии: Куклы в народных костюмах №88. Коми-Пермяцкий костюм. (Пермский край).