Содержание

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ДЖУГДЖУР

Хребет Джугджур, фото с сайта http://vostok-kreyzi.blogspot.ru/p/2.html

Хребет Джугджур протянулся с юго-запада на северо-восток на 640 км на территории Хабаровского края (Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы). Ширина хребта составляет от 130 км у мыса Носорог (р.Джана) -до 180км у мыса Энкан (р.Улья). Для осевой зоны Джугджура характерны высоты в 1896 м, 1906 м (высшая точка- гора Топко). К северо-востоку высоты понижаются до 1453 м. В целом Джугджур в гибсометрическом отнашении представляет среднегорье. К Охотскому морю (Ульинский и Пребрежный хребты) круто обрываются уступом в 1300 – 1660 м

Территория занята горными ландшафтами альпийского типа с хорошо выраженной высотной поясностью от темнохвойной и светлохвойной тайги до зарослей кедрового стланика и участков горной тундры. Хребет Джугджур (1400–1800 м н.у.м., гора Топко —1906 м) тянется на 700 км вдоль побережья Охотского моря с юго-запада на северо-восток в виде слегка выпуклой дуги, служит водоразделом для рек бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов и делит заповедник на две части: юго-восточную — прибрежную и западную — материковую. В гористой и труднодоступной приморской юго-восточной части господствует типично морской муссонный климат. Западная (материковая) часть представлена участком горного плато (переходящим в Алданское нагорье), поверхность которого нарушена многочисленными поднятиями в виде отдельных гор и хребтов.

Хребет Джугджур, фото с сайта http://vostok-kreyzi.blogspot.ru/p/2.html

По своим природным особенностям западная часть хр. Джугджур сходна с районами Восточной Сибири, где господствует суровый резко континентальный климат. Хребет Прибрежный меньшей высоты (600–800 м н.у.м.), но к побережью обрывается скалами. Вдоль побережья с севера на юг проходит холодное течение. Гидрографическая сеть заповедника сложна и многообразна. Реки приморской части коротки и многочисленны, вследствие близости водораздельного хребта к побережью и большого перепада высот, имеют характер горных потоков с каменистыми руслами, множеством перекатов и резкими колебаниями уровня вод. Питание водотоков снеговое до 60 % при весеннем половодье, дождевое с быстрыми подъёмами уровней и, в меньшей степени, грунтовое.

Реки Алдома и Лантарь в нижнем течении имеют ширину до 2–3 км, при отливе образуют множество рукавов. В период прилива уровень воды поднимается на 3–4 м. Ледостав начинается в середине ноября при низком уровне воды. Во многих местах реки промерзают до дна, образуя большие наледи. В захребтовой части района основу гидрографии составляют два притока р. Челасин — реки Большой и Малый Комуй (бассейны рек Мая – Алдан – Лена). По сравнению с реками приморской части они более спокойные, лишь в половодье течение резко ускоряется, дно каменистое, местами песчаное.

Особенности рекреационного и природно-ресурсного потенциала хребта Джугджур.В далекие времена двигаясь за стадами диких животных, бродячие охотники осваивали север и восток Сибири, реку Лену, Алдан, Амур. Процесс этот шёл медленно, 20-25 тыс. лет назад племена охотников через Беренгов пролив проникали в Северную Америку. Подобно эскимосам и чукчам они строили там свои жилища из костей мамонта и носорога, в холодные ледниковые периоды сооружали домашние очаги. Территория Приохотья (река Лена, Алдан) заселялась племенами якутов, эвенами . В долине реки Уда поселялись тунгусские племена и эвенки.В 1639 г. отряд казаков во главе с И.Ю. Москвитиным пройдя по рекам Алдан, Мая, перевалил хребет Джугджур спустился по реке Улья к Охотскому (Ламскому ) морю. На берегу Охотского моря жили племена ламутов (эвенов). В близи устья реки было построено зимовьё. Позже С.А. Шековников на реке Охотье соорудил второе русское зимовьё. С него начинался будущий Охотск. К 18 веку Охотск, станет опорным центром на востоке России. Здесь строили суда, отсюда уходили в экспедиции В. Беренг, А.Чириков, М. Гвоздев, Г. Шелехов. Охотск стал конечным пунктом самой протяжённой в мире сухопутной трассы от берегов Невы до Тихого океана. С выходом русских на побережье Охотского моря началась новая эпоха в истории нашего государства.Приохотье становится русской землёй. В Охотске создана метеорологическая обсерватория. Б.П. Коллесников выполнил геоботаническое районирование Дальнего Восто-ка. Благодаря многолетним исследованиям на Джугджуре ботаника С.Д. Шлотгауэра были стёрты белые пятна в истории Приохотья.

Вышел в свет альбом «Джугджур – таинственный хребет на востоке России», изданный «Комсомольской правдой» по итогам экспедиции, организованной при поддержке Русского географического общества, в Аяно-Майский район Хабаровского края.

Хребет Джугджур протянулся семисоткилометровой дугой на Дальнем Востоке нашей страны. Он представляет собой естественную границу между Восточной Сибирью и побережьем Охотского моря. Реки, берущие начало на его западных склонах, несут свои воды в Северный Ледовитый океан, а реки его восточных склонов – устремляются к Тихому океану.

Первым русским покорителем Джугджура в 1639 году стал казак Иван Москвитин. За ним свой след на Джугджуре оставили Василий Поярков, Семен Шелковник, Витус Беринг, Александр Миддендорф, Николай Меглицкий, Николай Аносов и сотни других землепроходцев, исследователей, ученых и путешественников. Бывал на Джугджуре и классик русской литературы Иван Гончаров, а веком позже — писатель Григорий Федосеев. Но до сих пор остаются на этом хребте белые пятна.

Экспедиция «Комсомольской правды» прошла почти 900-километровый участок исторического Аяно-Якутского тракта. Участники проекта стартовали из поселка Аян на побережье Охотского моря, пересекли хребет Джугджур и сплавились 600 километров по реке Мая – от села Нелькан Хабаровского края до поселка Усть-Мая Республики Саха (Якутия).

5-sokzhoy-dikiy-severnyy-olen.jpg

Сокжой — дикий северный олень. Фото предоставлено участниками экспедиции

За время пути команда экспедиции собрала уникальные материалы, которые стали основой альбома «Джугджур – таинственный хребет на востоке России». На страницах книги рассказывается о географии, этнографии, флоре и фауне, уникальных природных объектах и истории освоения Аяно-Якутского тракта и хребта Джугджур. Альбом содержит около трехсот современных художественных и архивных фото, карт, схем, таблиц, рисунков и репродукций.

Государственный природный заповедник «Джугджурский» — находится на побережье Охотского моря, на территории Аяно-Майского района Хабаровского края, создан 10 сентября 1990 года. Общая площадь — 859 956 га. В том числе площадь акватории — 53 700 га.

Государственный природный заповедник «Джугджурский» — находится на побережье Охотского моря, на территории Аяно-Майского района Хабаровского края, создан 10 сентября 1990 года. Общая площадь — 859 956 га. В том числе площадь акватории — 53 700 га.

Охраняет природные комплексы лиственничной тайги, зарослей кедрового стланика и горных тундр на склонах хребта Джугджур, а также прибрежных мелководий и скалистых Мальминских островов.

Достопримечательностями заповедника «Джугджурский» являются: Бокурский вулкан, Ингилийское кимберлитовое поле, хребет Кондер, озеро Байкалёнок — высота 836 метров над уровнем моря (удивительно похож на своего большого брата, море-озеро Байкал), Ципандийские пещеры (внутри которых температура остаётся неизменной круглый год).

Вид на ингилийское кимберлитовое поле

Фауна заповедника Джугджурский

В составе фауны представлены в основном таежные виды млекопитающих (лось, бурый медведь, росомаха, соболь, колонок и другие). Из редких зверей встречаются снежный баран и черношапочный сурок.

В фауне птиц представлены как арктические виды (белая куропатка, зимняк), так и центрально- азиатские пернатые (горный конек, каменный глухарь).

Из 166 птиц, особо ценные:

- скопа,

- сокол,

- ястреб утка,

- золотой орел,

- морской баклан Стеллера,

- орлан-белохвост,

- рыбный филин,

- кречет,

- дикуша,

- мраморный Murrelet и,

- одинокий бекас.

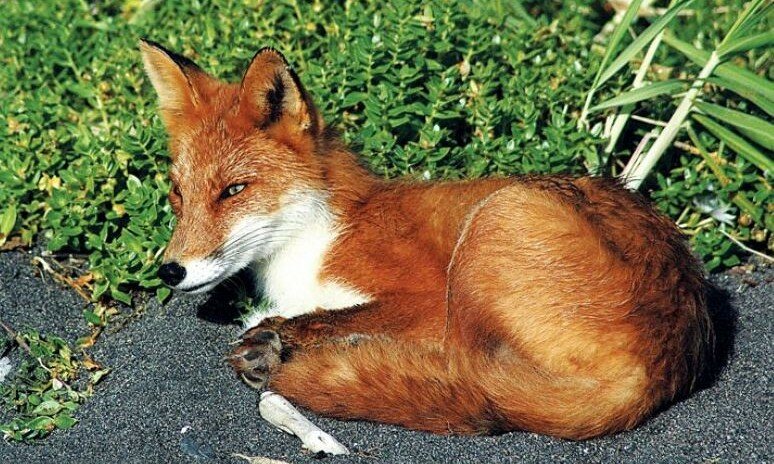

Лисица в заповеднике Джугджурский

Ихтиофауна включает в себя нескольких представителей лососевых:

- таймень,

- хариус,

- ленок,

- сиг,

- рыба-собака,

- розовый лосось,

- бородатый голец и,

- кижуча.

Флора заповедника Джугджурский

Флора высших сосудистых растений насчитывает 480 видов (18 редких), из них 10 эндемичных.

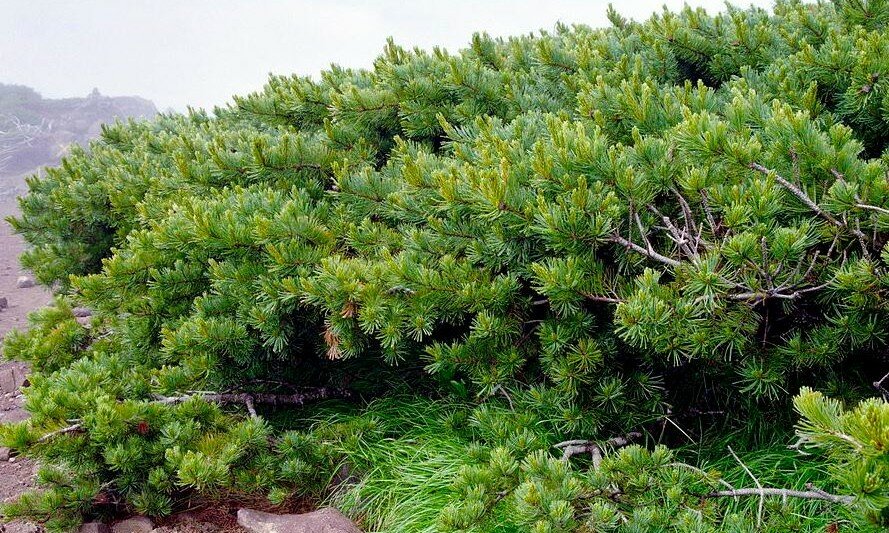

Кедровый стланик в заповеднике Джугджурский

На восточных склонах представлена горная светлохвойная тайга, заросли кедрового стланика, на пологих западных — таёжные леса из ели аянской.

Аянская ель в заповеднике Джугджурский

Шесть видов растений, произрастающих здесь, занесены в Красную книгу России — валериана аянская, башмачок крупноцветковый, калипсо луковичное, бородиния крупнолистная, смеловския неожиданная и родиола розовая.

Реки, в том числе Селенда, Ардьях, Алдома, Челасин, Лантарь, Большой и Малый Комуй, являются частью бассейна Северного Ледовитого океана — текут они в прибрежной зоне Охотского моря, имеют характер горных потоков с большим перепадом высот, совершенно непригодны для лесосплава и судоходства.

Озера условно разделены на две группы:

- горные озёра — обычно катастрофического типа и малых размеров) и,

- озёра долин — находится в поймах реки на первой и второй террасах.

Особо следует отметить озеро Антыкан, расположенное на территории заповедника Джугджурский. Озеро тянется от устья реки Улькан до полуострова Нуркен на 7 км.