![]() zhais@yandex.ru

zhais@yandex.ru

Если вы помните, с фон Дервизом на территории Рязанской области мы уже с вами встречались. Это был так называемый «Кирицкий замок». Сегодня мы познакомимся еще с одним местом на Рязанщине, которое связано с этим родом…

Это их конезавод в Старожилово. Добраться до него достаточно просто (это все-таки районный центр Рязанской области): из Рязани выезжаете по Ряжскому шоссе (трасса Р-126), через 35-37 км (в населенном пункте Акулово) поворачиваете направо (по указателю «Старожилово») и спустя несколько минут вы будете в нужном месте (завод сложно пропустить, так как он виден издалека)….

Припарковаться можно где угодно: либо на дороге вдоль завода, либо на площадке перед его входом…

Старожиловский конный завод (фон Дервиз)

Теперь давайте выясним каким образом в этом месте оказался фон Дервиз…

Все очень просто. Как известно, Павел Григорьевич фон Дервиз был известнейший строитель железных дорог в Российской империи. Одна из таких дорог (Рязанско-Козловская) прокладываясь под его чутким руководством в 60-ые годы 19 века в районе села Старожилово. Местные земли приглянулись барону и он выкупил у княгини Орловой около 3000 десятин, которые в дальнейшем оформил на свою жену Веру Николаевну Тиц.

К строительству конезавода приступил младший сын «железнодорожника» — Павел Павлович фон Дервиз. Тяга последнего к лошадям неслучайна — он долгое время служил в кавалерии. По некоторым данным глава семьи оставил жене и сыну около 1 млн рублей, поэтому строительство завода шло быстрыми темпами, с размахом и с привлечением известных архитекторов. Некоторые специалисты считают, что завод построен по проекту известного архитектора того времени Франца-Альберта Шехтеля (многие в России его величали просто Федором Осиповичем). В общем за 6 лет (с 1891 по 1897 гг.) в небольшом селе Старожилово появился огромный, современный (на то время), уникальный в плане архитектуры комплекс (фактически новый город), состоящий из 12 сооружений, в состав которых помимо конюшен и других помещений, связанных с лошадьми (манеж, кузница и т.п.) были и спиртзавод, и молокозавод, и коровник, и жилые дома, и даже летний театр….

На сегодняшний день Старожиловский конезавод — один из немногих памятников архитектуры дореволюционного периода в Рязанской области, который сохранился фактически в идеальном состоянии и мало того еще и функционирует по своему прямому назначению.

Давайте все-таки приступим и к осмотру места нашего сегодняшнего путешествия…

Чтобы «не заблудиться» — обойдем этот комплекс по кругу….

Главная (центральная) конюшня представляет собой квадрат размерами 92х92 метра. В углах квадрата расположены 2-ух этажные башни (второй этаж которых отведен под жилые и служебные помещения),

Старожиловский конный завод (фон Дервиз)

а в центре каждой стороны этого квадрата расположены выездные ворота…

Рядом с центральной конюшней располагаются места для выгула лошадей….

При желании здесь можно не только понаблюдать за животными,

но и освоить начальные уроки верховой езды….

Основной «костяк» Старожиловского конезавода на сегодняшний день составляют русские верховые, которые достаточно высоко ценятся в России и зарубежом (они включены в реестр пород лошадей Российской Федерации)….

Старожиловский конный завод (фон Дервиз)

Правда не всем лошадям доводится наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Некоторым приходится и поработать….

Ну а мы продолжаем осмотр конезавода…

Вот перед нами и одно из вспомогательных зданий комплекса….

Тут же можно встретить и более современные конюшни…

Старожиловский конный завод (фон Дервиз)

Но конечно же, основной интерес все-таки представляет центральное здание….

В метрах 50-ти от «головной» конюшни просматривается башня и какие-то сооружения (судя по архитектуре и кирпичу) явно входящие в состав дореволюционного комплекса….

Подойдем поближе…

Рядом с башней находятся жилые постройки, в которых проживают и по сей день….

Старожиловский конный завод (фон Дервиз)

А вот зданию напротив — не повезло. Хотя, наверное, его еще можно восстановить (ведь отсутствует только крыша, а стены, на первый взгляд, вроде бы выглядят ничего…)

Перед нами очередная «сторона квадрата» во всей своей красе…

Вот так, незаметно мы и обошли центральную конюшню, которая, согласитесь, достойна того, чтобы именоваться архитектурным памятником 19 века…

Почему же, в отличии от многочисленных памятников той эпохи, Старожиловский конезавод сохранился до наших дней? Все достаточно банально — лошади были нужны любой власти: и старой, и новой… После 17-ого года конезавод быстренько национализировали и для начала организовали при нем кавалерийские курсы (одним из курсантов был даже выдающийся маршал Жуков), ну и, соответственно, продолжили работу по разведению лошадей. В 1941 году немцы подошли достаточно близко к Сторожилову (они были уже фактически в Михайлове) и завод начали спешно эвакуировать. Во время переправы через Оку большинство поголовья погибло…. После войны конезавод фактически начал свое развитие с нуля. Сначала сюда завезли лошадей из Польши (тракененской породы), ну а уже где-то в конце 70-х годов прошлого века на заводе вернулись к возрождению русской верховой породы…

Старожиловский конный завод (фон Дервиз)

Уже возле машины нам повстречалась местная девушка — работник конезавода. Когда она узнала, что мы интересуемся фон Дервизом, то посоветовала посетить небольшую местную церковь и заглянуть в населенный пункт Соха, расположенный в 23 км от Старожилово.

Мы воспользовались ее советом и не пожалели об этом.

Итак следующий пункт нашего маршрута — домовая церковь во имя Петра и Павла, расположенная в саду недалеко от усадебного дома.

Добраться до нее от конезавода несложно: двигаетесь вверх по ул. Толстого (на ней находится конезавод), пересекаете реку Истья (разумеется по мосту), минуете площадь Ленина и за Центром гигиены Роспотребнадзора (он будет справа от вас) сворачиваете в узкий переулок направо. Метров через сто перед вами предстанет сей храм…..

Он был построен на средства жены фон Дервиза (Веры Николаевны) по проекту Александра Федоровича Красовского (академика архитектуры, автора многих удачных проектов в Петербурге, Москве и др. городах) в 1892 году.

Се6годня эта церковь является действующей, и при желании вы можете посмотреть ее внутреннее убранство.

В селе Старожилове были расположены имения Веры Николаевны фон Дервиз, вдовы действительного статского советника, и ее сына Павла Павловича, поручика лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.

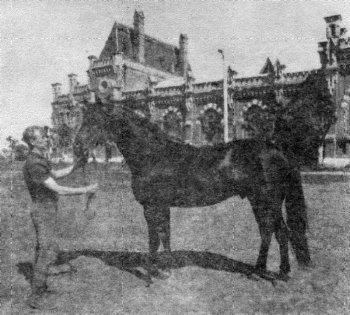

Основатель Старожиловского конного завода П.П. фон Дервиз.

Хозяйство-экономия, образованное покойным Павлом Григорьевичем фон Дервизом, было приобретено из части имений князя Орлова и г-на Каншина. Особое внимание владелец обращал на упорядочение и расширение хозяйства.

Переход к более усовершенствованным сельскохозяйственным орудиям сделал желательной замену местных рабочих лошадей крупными племенными породами. С этой целью первоначально были куплены серый жеребец Павлин от Горностая и Полканши завода Е.Д.Коробьина и вороной Кроткий завода Дубовицких, а также рысистые кобылы: караковая Зарница завода С.Д.Головина от Бедуина и Темноты и вороная Сильная завода Беляниных от Атласного и Славы. Добиваясь идеала рабочей лошади, владельцы решили перейти к метизации местной лошади кровными тяжеловозами. В 1889 году привезли из Бельгии брабансонов: гнедого жеребца Завоевателя и гнедых кобыл Шармиль и Москвиту. В этом же году были куплены у княгини Е.В.Кочубей 8 арденских маток. Владелец конезавода П.П. фон Дервиз, служа в кавалерии с 1888 года, после прохождения полного курса наук в Николаевском кадетском корпусе (кавалерийское училище), убедился в необходимости породной верховой лошади, обладающей красотой форм и выносливостью. В 1893 году он закупил у владельца Задонского уезда Г.Ф.Грушецкого чистокровных верховых и арабских жеребцов Ярма Вишневицкого от Гуллербурга и Ситязанки и белого араба Ахмед Эюба завода князя Сангушко, золоторыжего Хандара завода К.К.Браницкого от выводного Гамима и Азиатки, а также 23 кровные арабские матки у князя Сангушко, 8 маток той же породы у графа И.А.Потоцкого и 18 маток орлово-ростопчинской породы у Шуриновых. За этой покупкой последовали другие, и завод стал быстро разрастаться.

В 1894 году было куплено 16 рысистых и 17 чистокровных верховых кобыл. В 1895 году были приобретены в Англии 2 первоклассных чистокровных жеребца: гнедой Лоорбой от Луананда и Данцелы и вороной Ульям от Пуле и Катании. Кроме того, тяжеловозное отделение пополнилось двумя жеребцами и шестью кобылами брабансонской породы, вывезенными из Бельгии.

В 1895 году были куплены две чистокровные кобылы: Пуассон д’Авриль завода А.А.Стаховича от Барона и Эстафеты и Джемма завода его Императорского Величества герцога Г.М.Лихтенбергского от Даджила и Дикой. Весной того же года был приобретен в полном составе у госпожи Шуриной крупный завод орлово-ростопчинских лошадей.

Весной 1896 года было открытие рысистого отделения, состоящего из 20 маток и 4 жеребцов. Среди них гнедой Богатый его Императорского Высочества князя Дмитрия Константиновича Романова от Бычка и Пруссачки и серый Гранит завода В.П.Охотникова от Грозного – сына вороного Соболя-II и Чародейки. 30 марта 1897 года у графа Нерода куплены с приплодом 8 голов знаменитых чистокровных маток:

1. Баронесса от Асторта и Эстафеты;

2. Тефида от Тайфусса и Маркэты;

3. Кутерьма от Альбиона и Кубани;

4. Лора от Асторта и Леди Фашмон;

5. Кумушка от Асторта и Кубани;

6. Даная от Регамптока и Джаценты;

7. Тира от Тайфусса и Кумушки;

8. Гульфар Носинг от Кардиана и Нотти.

В то время конный завод имел 170 маток и 24 жеребца. Из них верховых – 17 жеребцов и 126 кобыл, рысистых – 4 жеребца и 23 кобылы, тяжеловозов – 3 жеребца и 21 кобыла.

В верховом отделении чистокровных жеребцов – 5, маток – 11, арабских жеребцов – 2, маток – 27, орлово-ростопчинских жеребцов – 8, маток – 63. В чистокровном отделении были: полубрат дербиста Тритона Эмирите завода Потоцкого от Тайфусса и Раки и кобыла Суалло-II от Аллертона и Сефиры-II, в родословной которой 2 жеребца, выигравшие Английские дерби.

Фасад конной части завода.

В арабском отделении имелось ввиду разведение лошадей в чистоте.

Из маток особенно выделялись высоким ростом, нарядностью экстерьера, типичностью, глубиной ребра и шириной крупа две серые: Чернушка и Бухара завода Сангушко и две темно-серые: Загадка и Розина завода графа И.А.Потоцкого.

Орлово-ростопчинское отделение было нацелено сохранить лучший тип русской верховой породы и обслуживать господ офицеров как тяжелой, так и легкой кавалерии и ознакомить с этой породой заграничные рынки. Из жеребцов этого отделения были особенно хороши караковые Свирепый, Яхонт и вороной Гранит. Матки были удивительно однотипны и особенно выделялись Франтиха с дочерьми Фриной и Надеждой, премированные в группе с Яхонтом Большой медалью на выставке в Нижнем Новгороде. В рысистом отделении разводились лошади, предназначенные для испытания на ипподромах. Тяжеловозное отделение предназначалось для использования на сельскохозяйственных и транспортных работах и получения гунтеров с последующим разделением «в себе».

Весь завод делился на три отделения: в Старожилове верховое и рысистое, тяжеловозное в Сохе и Ромоданове.

Конезаводством ведал сам владелец, у него было два помощника. В каждом отделении был управляющий и смотритель. При первом отделении находился отдел езды, которым руководил заводской вахмистр из запасных чинов кавалерии. В помощь ему было дано два взводных, из которых один ведал ставочной конюшней жеребцов, другой – кобыл. Было два наездника. При заводе два кузнеца, ветеринарный врач и фельдшер. Заводской канцелярией ведал старший писарь с помощником. В зимнее время число работников достигало 90 человек.

Рысистые лошади бежали на Рязанском ипподроме. В 1890-1913 г.г. на этом ипподроме был установлен рысистый приз – Приз фон Дервиза. В эти годы завод фон Дервиза имел высокую репутацию, были напечатаны материалы об этом конезаводе: «Список частных конезаводов России (С.П.Б. — 1904 год)», «Список лошадей разных пород поручика Павла Павловича фон Дервиза (С.П.Б. — 1897 год)», «Журнал конезаводства» № 10 (1896 год).

П.П. фон Дервиз был вице-президентом Рязанского общества поощрения конезаводства, он знал все конезаводы Рязанской губернии и лучшие конезаводы России, поэтому хотел, чтобы его конезавод воплотил идеалы того времени.

Архитектором построек в Кирицах, Сохе и Старожилове является Федор Осипович Шехтель (1859-1926 г.г.). Старожиловский комплекс строился в 1891-1897 годах. Всего было построено 12 сооружений, в том числе: центральная конюшня с манежем, другие конюшни, коровник, молокозавод, спиртзавод, жилые дома, летний театр, кузница, склады и прочее. Все конюшни отапливались, имелась канализация.

Центральная конюшня с манежем имеет объем 25 тысяч кубометров. В плане здание представляет собой квадрат 92 на 92 метра, а с юга на север посередине располагаются денники. Угловые башни первого этажа предназначались для хранения кормов и инвентаря, а второй этаж для жилья обслуживающего персонала.

Ф.О.Шехтель за период творческой деятельности выполнил 75 основных работ, в том числе 3 конных завода. Он был в числе непосредственных создателей нового языка архитектуры в России под названием «русский модерн».

А первые постройки будущего архитектора-академика Ф.О.Шехтеля, определившие дальнейший путь в искусстве, появились на Рязанской земле. Постройки в Кирицах, Сохе и Старожилове имеют историческую ценность, они являются общенародным достоянием и требуют особого ухода и заботы.

С начала 1918 года в конюшнях конезавода размещалось небольшое количество лошадей запаса Красной Армии.

Один из табунов на выпасе.

В декабре 1919 года были организованы Рязанские кавалерийские курсы, а с января 1920 года они переведены в Старожилово. Одним из курсантов был маршал Г.К.Жуков.

С 1923 года началось комплектование завода рысистыми лошадьми и организовано трендепо. В работе с рысистыми лошадьми, благодаря хорошему воспитанию и тренингу, были достигнуты определенные результаты. В 1930 году кобыла Герань от Тирана и Героини выиграла Большой Всесоюзный 4-летний приз в резвости (2.12) в руках у наездника А.Викторова, а в 1932 году жеребец Гравий от Молчка и Грани оказался победителем такого же приза в резвости (2.10) с наездником С.А.Дмитричевым. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Старожиловский конезавод принял на передержку эвакуированное поголовье рысистых лошадей Ордена Ленина Смоленского конезавода с их обслуживающим персоналом.

После 1954 года происходит резкое изменение в работе конезавода. За счет присоединения Сохинского тяжеловозного конезавода и земель прилегающих колхозов землепользование возросло с 3104 га до 17682 га; поголовье лошадей — с 189 до 556 голов; крупный рогатый скот – с 105 голов (из них 26 коров) до 2362 голов (в том числе 941 корова); свиней – с 52 голов до 3153 и 300 основных свиноматок. В хозяйстве было 4576 голов кур-несушек, стали выращивать уток, овец и лисиц. В 1960-1961 годах земли, принадлежавшие Сохинскому конезаводу, были переданы вновь организованному откормсовхозу «Сошной», а также отделению Тырново-Ока (Шиловский район), совхозу «Пролетарский».

В связи с растущим спросом на спортивных лошадей высокого класса конезавод с 1961 года меняет рысистое и тяжеловозное направление на тракененскую породу. Рысистые и тяжеловозные лошади были переданы другим хозяйствам безвозмездно, а также проданы. Комплектование тракененскими лошадьми производилось следующим образом:

1. Поступление выранжированных кобыл и жеребцов из Кировского конезавода;

2. Завоз жеребцов и кобыл из Польской Народной Республики;

3. Покупка тракененских маток из спортивных обществ;

4. Завоз лошадей из Венгерской Народной Республики.

Всего было приобретено 14 жеребцов и 110 кобыл.

Средние промеры комплектующего поголовья:

За период работы с тракененской породой получено 604 жеребенка при средней зажеребляемости 82% и благополучной выжеребке 65 на 100 маток.

Жеребец Интриган.

Лучшие показатели были в работе с жеребцом Грешником. От 161 кобылы получено 112 жеребят. Но хаотичность в племенной работе привела к затовариванию, и дети Грешника реализовывались плохо. В 1972-1974 годах лучшие лошади тракененской породы переданы Калининградскому конезаводу. Для комплектования спортивной секции передали Починковскому конезаводу одного жеребца и 14 кобыл, а также 12 голов Новотомниковскому конезаводу. С 1978 года под методическим руководством кафедры коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии на конезаводе началось создаваться племенное ядро лошадей по происхождению и экстерьеру, пригодных для русской верховой породы. Исходными данными были оставшиеся тракененские кобылы, их помеси с арабской и английскими породами, приобретенные помеси русской и исходных пород.

За 1978-1979 годы пробретены 5 жеребцов и 20 кобыл для разведения арабской, чистокровной верховой, тракененских пород.

В настоящее время в маточном составе насчитывается 110 кобыл, рожденных в последние годы и обладающих многими важными для породы признаками. В числе производителей начали использовать молодых жеребцов, полученных от сочетания наиболее ценных потомков русских верховых лошадей. Лошади конезавода пользуются популярностью в стране и за рубежом. Конезавод является базовым хозяйством по созданию породы, обеспечивая племенным материалом и новые хозяйства, включающиеся в разведение воссоздаваемой верховой породы. Работа конного завода по воссозданию русской верховой породы направлена на создание спортивной лошади преимущественно по выездке. Для достижения этой цели разработан комплекс селекционных и технологических мероприятий, обеспечивающих развитие и совершенствование у лошадей высокой спортивной работоспособности. В производящем составе широко используются жеребцы, показавшие высокие результаты в соревнованиях по выездке (Имбирь, Барин, Агдам). Регулярный тренинг и испытания молодняка по спортивным качествам дают основания для его племенного назначения и для спортивного использования.

Результатом работы по созданию породы лошадей для конного спорта является успешное выступление лошадей конезавода на соревнованиях союзного и международного уровня. По учтенным данным, выращенные на конезаводе лошади 706 раз выступали на соревнованиях, в том числе 455 по выездке и 57 на международных состязаниях.

Успешно выступал по выездке вороной жеребец Барин 1980 года рождения от Набега и Бригантины-II у заслуженного мастера спорта Ю.Ковшова. Всего выступал 41 раз, в том числе на международных соревнованиях-8:

1985 год Чемпионат СССР 1-е место;

1987 год Кубок УССР и СССР 1 -е место;

1988 год Международные соревнования в Голландии 2-е место;

1988 год Кубок СССР, командный чемпионат 2-е место.

Вороной Диксон 1980 года рождения от Набега и Диадемы у мастера спорта международного класса Н.Меньковой – 68 выступлений по выездке, из них на международных соревнованиях – 31:

1985 год Чемпионат г.Москвы 1-е место;

1986 год Кубок г.Москвы 1-е место;

1987 год Личный чемпионат СССР 1-е место;

1987 год Чемпионат г.Москвы 1-е место;

1988 год Кубок СССР, командный чемпионат СССР 1-е место;

1988 год XXIV Олимпийские игры, Южная Корея 8-е место;

1989 год Международные соревнования в Дании 2-е место;

1990 год Этап Кубка мира, Франция 2-е место;

1990 год Финал Кубка мира, Голландия 3-е место;

1990 год Международные соревнования в ФРГ 1-е место.

По выездке имеют также хорошие результаты вороной жеребец Долг 1981 года рождения от Грохота и Дездемоны, вороной жеребец Чек 1981 года рождения от Колоса и Черносливы и жеребец Диалог 1981 года рождения от Грохота и Дуэлянтки.

В.К.Фролов, главный зоотехник по коневодству.

тренеры: Кушнырь Е.Г., Шувалов Е.С., Пуртов А.И., Дорофеев В.Н., Пьянов В.М.;

Более 10 лет работает бригадиром маточного отделения Манохин А. И.

Племучет и отчетность по коневодству ведет Крючкова Е.В., работающая в кончасти около 10 лет. Работу конной части возглавляет Фролов В.К., отдавший этому коллективу более 16 лет.

Госплемконезавод имеет 8565 га земли, из них сельскохозяйственных угодий 7746 га, пашни 6537 га. Для улучшения плодородия ведется нейтрализация закисленных площадей, согласно картограмме вносятся минеральные удобрения и большое количество органических удобрений. Ведется целеустремленная работа по внедрению лучших сортов семян, проведению всех полевых работ в сжатые агротехнические сроки.

Большое внимание уделяется выращиванию многолетних трав как для производства сена, так и для обогащения почвы питательными веществами, клевер используется как сидерат.

Постоянная работа с людьми и совершенствование оплаты труда заметно повысили урожайность за последние годы.

В прошлом неблагополучном по погодным условиям году было получено 7770 тонн зерна при средней урожайности 25,3 ц. с 1 га, сахарной свеклы – 2409 тонн, или 191,2 ц. с 1 га, кукурузы на силос – 14172 тонны при урожайности 192 ц. с 1 га, корнеплодов кормовых – 2398 тонн. Было продано государству 2000 тонн зерна и 2147 тонн сахарной свеклы. Хозяйство обеспечило полную потребность семян зерновых и фуража. Кроме того, выделило работникам конезавода и пенсионерам зерно для выращивания и откорма скота и птицы, находящихся в личном пользовании.

Для выполнения сельхозработ хозяйство имеет необходимое количество тракторов, прицепных орудий, комбайнов и автомашин, но, в силу их большой изношенности и отсутствия запасных частей, принимаются меры к высокоэффективному использованию каждой машины. Эталонный трактор имеет выработку за год не менее 800 га, грузовая машина – более 1000000 тонно-километров, или 83 тысячи тонн перевозимого груза.

Для механизации трудоемких процессов в растениеводстве и животноводстве, освещения и других целей хозяйство потребляет за год 1 млн. 200 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

За последние годы надой на корову за год составил 3727-4040 кг при жирности 3,61-3,64 %. Стадо сравнительно молодое, коров по первой лактации — 516 голов, по второй – 202 головы. Ежегодно вводится в основное стадо 420-520 нетелей с живым весом не менее 400 кг.

При отборе нетелей для перевода в основное стадо предъявляются особые требования к форме вымени, скорости молокоотдачи.

Для искусственного осеменения коров и телок используется семя быков класса «элита-рекорд» голштино-фризской породы с надоем матерей более 9000 кг с жирностью от 3,7% и выше.

Ведется продажа для племенных целей бычков и телок.

За прошлый год было надоено 3433 тонны молока с жирностью 3,61 % и продано государству 2844 тонны, за повышенную жирность молокозавод выплатил надбавку к основной стоимости 1 млн. 200 тысяч рублей. В стаде есть отдельные рекордистки, имеющие продуктивность:

Всего выращено скота в живом весе 314 тонн и 271 тонна продана государству.

Бригадирами дойных стад работают опытные мастера-доярки, у каждой более 20 лет трудового стажа. По Ромодановской бригаде – Леонова Зинаида Ивановна, по Центральной бригаде – Свирина Валентина Васильевна, по Ивановской бригаде – Сурова Татьяна Николаевна.

Лучшие доярки конезавода, имена которых всегда отмечаются в районном соревновании доярок: Бабкина Ефимия Григорьевна, надоившая за 1992 год от 45 коров 211 тонн молока с надоем 4267 кг на корову; Новичкова Валентина Семеновна – 214 тонн при надое на корову 4433 кг.

В продуктивном животноводстве также имеются передовики по откорму:

Милова Надежда Федоровна, получившая за год 15,8 тонн привеса при среднесуточном привесе на голову 727 граммов;

Борисова Надежда Ивановна, получившая за год 18 тонн привеса, суточный привес – 755 граммов.

Коллектив животноводов Ромодановской молочно-товарной фермы. В центре – бригадир З.И.Леонова.

Организующую и плодотворную работу в продуктивном животноводстве проводит главный зоотехник Андреева Анна Степановна.

Внимание всего коллектива под руководством главных специалистов направлено на улучшение экономики всех отраслей производства, постоянное их развитие. Успехи в земледелии, животноводстве, механизации, экономике стали возможными благодаря стабильности кадров специалистов и рабочих. Главным агрономом конезавода работает Ромашкин Владимир Иванович, трудовой стаж которого 23 года. Он был агрономом, управляющим и на последней должности около шести лет.

Большим уважением в коллективе пользуется главный инженер Кузнецов Лев Владимирович, стаж по выполняемой им должности с 1966 года. Зоотехником-селекционером является Шершнева Зоя Матвеевна со стажем работы в хозяйстве более 20 лет. Планово-экономическую службу с 1981 года, после окончания Рязанского сельхозинститута, ведет Попова Раиса Тимофеевна.

Главный бухгалтер конезавода – Коробова Галина Алексеевна, имеющая стаж работы 20 лет после окончания Рязанского сельхозинститута.

Главный инженер хозяйства Л.В.Кузнецов.

от растениеводства — 19,4 млн. рублей;

от животноводства — 13,9 млн. рублей;

от коневодства — 2,6 млн. рублей.

При среднегодовой численности 430 человек каждый рабочий и служащий обеспечил получение 106 тыс. рублей прибыли. Среднегодовая оплата труда составила 42 тыс. рублей, а оплата человекодня – 147 рублей. За последние годы проведена большая работа по газификации, проложены асфальтированные дороги к фермам, складам, конюшням и другим объектам. Производится капитальный ремонт электросетей. Построена конюшня для содержания племмолодняка на 100 конемест.

Строится жилье, склады для хранения зерна, построены два механизированных зернотока и ряд других производственных помещений. За 70 лет после П.П. фон Дервиза на конезаводе работали директорами 17 человек. Наиболее высокие результаты были в годы работы Степанова Сергея Алексеевича, Митрофанова Константина Ивановича, Бахарева Василия Матвеевича, Тетерина Николая Алексеевича, Трубицына Петра Никаноровича, Рикмана Евгения Валерьяновича, Хлынова Вениамина Артемьевича.

Директор Старожиловского конного завода А.Д.Андреев.

Отмечая 100-летие конезавода, рабочие и служащие стремятся приложить трудовые усилия на выполнение стоящих перед ними ответственных задач для достижения высоких показателей по всем отраслям производства.

Старожиловский конный завод (Рязанская область, Россия) — подробное описание, адрес, экскурсии для посетителей, как добраться. Рассказ о производстве, фирменный магазин, отзывы туристов. Предыдущая фотография Конный завод Старожилово; конюшня фон Дервизов, вид с торца

Самое главное, что не стоит забывать, отправляясь на Старожиловский конный завод… нет, это не телефон и даже не фотоаппарат (хотя он, безусловно, тоже пригодится), а морковь, капусту и сахар — словом, всё то, без чего лошади не могут почувствовать себя сытыми и счастливыми. Загляните в продуктовую лавку, расположенную неподалёку (учтите, что вас встретит как минимум два десятка здоровых четвероногих друзей, так что на лакомства не скупитесь), и отправляйтесь к ним в гости.

Содержание

Немного истории

А вот если бы вы надумали посетить этот конезавод во времена барона фон Дервиза, который, собственно, его и построил в 1890-х гг., то велика вероятность, что вас бы встретили 2700 лошадей: именно такое их количество проживало в тот период на заводе.

А вот если бы вы надумали посетить этот конезавод во времена барона фон Дервиза, который собственно его и построил в 1890-х гг., то велика вероятность, что вас бы встретили 2700 лошадей: именно такое их количество проживало в тот период на заводе.

Первыми обитателями Старожиловского конезавода были чистокровные арабские верховые и тяжелоупряжные лошади, позднее к ним присоединяется орлово-ростопчинская порода. Барон фон Дервиз был известным заводчиком и поставлял лошадей для армейских нужд. В 1920-е начался затяжной период сложностей, связанный с событиями Первой мировой и Гражданской войн, во время которых племенное поголовье существенно уменьшилось. Однако самые трагические события обрушились на конезавод в период Великой Отечественной войны, когда во время эвакуации через Оку погибло всё поголовье. Тем не менее завод выжил, поскольку в то время лошади восполняли недостаток сельскохозяйственной техники и были очень востребованы.

Имения баронов фон Дервизов

Период правления Хрущева поводов для радости Старожиловскому конезаводу не принёс, общеизвестна его нелюбовь к лошадям, приведшая к массовому истреблению породистых животных. После его «репрессий» орлово-ростопчинскую породу лошадей смогли почти с нуля восстановить лишь к 1999 г.

Архитектурные особенности конезавода

Комплекс конного завода — один из нескольких архитектурных проектов Федора Шехтеля, который занимался строительством для семейства фон Дервизов.

Завод построен в готическом стиле, присущем и другим творениям Шехтеля.

Первоначально заводской ансамбль состоял из 12 зданий: усадебного дома, непосредственно завода, водонапорной башни и т. д.; до наших дней дошли конный двор, жилой дом, церковь, остальные постройки пока пребывают в полуразрушенном состоянии.

Полезная информация

Адрес: поселок Старожилово, улица Конезаводская, 1.

Если вы путешествуете на собственном автомобиле, следуйте по трассе М-5 «Урал» до выезда из Рязани, потом по трассе Р-126 «Рязань — Ряжск» до поселка Акулово, после чего едете, ориентируясь на указатель на Старожилово. Расстояние до Старожилово от Рязани составляет 50 км.

Маршрут вашего автопутешествия проходит и через другие интересные достопримечательности Рязанского края, не пропустите усадьбы Дервизов в Сохе и в Кирицах.

Для тех, кто передвигается общественным транспортом, доступны автобус и электричка. Ежедневно от центрального рязанского автовокзала отправляется несколько автобусов до Старожилово, поездка занимает примерно 1,5 часа.

Автобусные рейсы туда: 7:50, 9:30 (кроме воскресенья), 11:50, 15:10 (кроме воскресенья), 16:00, 19:00.

Автобусные рейсы обратно: 9:20, 11:00 (кроме воскресенья), 13:20, 16:40 (кроме воскресенья), 17:30, 20:30.

Недалеко от посёлка проходит железная дорога, поэтому сюда можно без труда приехать на электропоездах «Рязань — Мичуринск» или «Рязань — Чемодановка», станция связывается с посёлком автобусным сообщением.

Старожиловский конезавод открыт для посещения, любой турист может по нему прогуляться, причём совершенно бесплатно, согласовывать свой визит с администрацией также нет нужды. За небольшую плату вы можете покататься на лошади или посетить действующий при заводе музей.

Территория современного районного центра Старожилово меняла владельцев, как перчатки. С начала XVII века, когда здесь была основана усадьба, до 1918 года, когда она была национализирована, сменилось не менее девяти хозяев. Но особую память эта земля хранит о последних владельцах — фон Дервизах.

В 1860-е годы в нескольких километрах от тогда ещё села Старожилово проходило строительство Рязанско-Козловской железной дороги, которая соединила Рязань и нынешний Мичуринск Тамбовской области. Работы велись на частные средства. Занимался этим предприниматель-концессионер Павел Григорьевич фон Дервиз. Ему приглянулись места по берегам реки Истья, и он приобретает Старожилово у крупной землевладелицы, статс-дамы, княгини Ольги Орловой. Павел Григорьевич намеревался построить здесь конный завод, картинную галерею и школу.

Однако богатому семейству пришлось перебраться в Ниццу из-за здоровья детей. На лазурный берег Павел Григорьевич переезжает в конце 1860-х, отойдя от дел. Сначала он старается следить за делами в старожиловском имении, но потом охладевает к этой идее. Земли он передал своему брату, которому даже выделял дополнительные деньги из-за низкой доходности хозяйства. По-настоящему расцветает территория во времена сына предпринимателя — Павла Павловича фон Дервиза. Земли достаются ему в наследство после смерти брата отца, управлявшего старожиловским имением. Павел Павлович воплотил в жизнь идеи родителя по устройству усадьбы. Бравый гусар и сердцеед, после выхода в отставку он поселился не в Санкт-Петербурге, а в провинциальном Старожилово, превратив это место в одно из самых красивых в России.

Павел Павлович решил создать на старожиловских землях конный завод. Сначала его задача состояла в усовершенствовании качеств рязанской двухвершковой лошади. Но очень скоро цель сменилась — Павлу Павловичу очень хотелось поработать с верховыми и рысистыми породами. К работам по строительству конного завода был привлечён молодой архитектор Фёдор Шехтель, чьё творчество уже проявилось во всей красе при перестройке усадьбы в Кирицах, также принадлежавшей фон Дервизам. Ему же было поручено и одновременное строительство усадьбы в Сохе (в расположенных недалеко от Старожилово Сохе и Ромоданово Павел Павлович фон Дервиз разводил тяжеловозов).

Строительство старожиловского конного завода заняло несколько лет. Оно велось с 1891 по 1897 год, но годом основания считается 1893-й. Фасады зданий архитектор выдержал в готическо-византийском стиле, они сделаны из красного кирпича с белыми вставками. Всего было построено 12 крупных сооружений: центральная конюшня с манежем, жилые дома, коровник, молокозавод, летний театр. В имении были созданы системы отопления и канализации. Многие из этих построек сохранились и по наше время. В некоторых из них и спустя сто лет жили люди. В 2010-х годах началось строительство домов, в которые переселили бывших жильцов фондервизовских строений. В барском доме расположились библиотека и отдел культуры.

Некоторые здания начали разрушаться. В руины, в частности, превратились бывшая каретная, рушится кузница и другие постройки. В 1990-е годы, когда процветала преступность, некоторые из заброшенных строений конезаводского комплекса даже стали местом захоронения нескольких жителей посёлка.

Но основное здание конного двора всегда работало по профилю. Именно оно в большей мере напоминает дворец и именно его сейчас активно посещают туристы. С самого начала и по сегодняшний день здесь разводят лошадей. Фактически сразу после введения конный завод фон Дервиза стал одним из лучших в России, слава о его лошадях шла по всей стране. В 1903 году здесь насчитывалось 2 722 лошади. В 1918 году завод был национализирован. Здесь содержались лошади Красной Армии. А в 1920 году в Старожилово переводят кавалерийские курсы. Одним из курсантов был Георгий Жуков, в будущем ставший маршалом Советского Союза. Частенько бывал здесь по службе и другой советский маршал — Семён Будённый.

Самым сложным для конезавода стали годы Великой Отечественной войны. В 1941 году гитлеровцы подошли очень близко. Началась эвакуация поголовья на восток, но при переправе через Оку все лошади погибли. После войны сюда завезли лошадей тракененской породы. А в 1978 году было принято решение, чтобы сделать Старожиловский конный завод базовым для возрождения русской верховой. Племенная работа велась в течение многих лет. В 1999 году русская верховая порода была включена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это лошади-аристократы, тёмной масти, с благородными линиями головы. Завод с успехом преодолел все тяготы перестроечного периода. А вот с испытаниями рыночной экономики справляется гораздо хуже. Финансовое положение предприятия конца 2010-х годов оставляет желать лучшего. В 2015 году было объявлено о желании властей включить объекты конного завода в федеральную программу для дальнейшей реставрации.

Заслуживает внимания судьба Павла Павловича фон Дервиза. Во время Первой мировой войны он меняет фамилию на Луговой, стараясь скрыть свои немецкие корни. Дервиз-Луговой признал революцию, но от преследований это его не спасло. Революционная власть приговорила Павла Лугового к расстрелу. Местные жители вовремя предупредили его о грядущей казни, и Павел Павлович уехал в Петроград. Там он и был пойман. Его пересылают в Москву и помещают в Бутырку. Спасли его бывшие ученики (ещё в 1904 году Павел Павлович построил в Пронске женскую гимназию, где сам преподавал математику), ходатайствовавшие аж перед Лениным. Луговой вернулся в Старожилово, жил во флигеле, преподавал на кавалерийских курсах, развернувшихся на конезаводе. Богатое и сытное дворянское прошлое Павла Павловича не давало покоя новой власти. Ему пришлось много переезжать с места на место, работать в разных школах. В конце концов он обосновался в селе Максатиха ныне Тверской области. Работал вместе со своей последней супругой учителем в школе. Умер в возрасте 73 лет в 1943 году.